日本語と英語の違いとは?

ここでは、翻訳先言語でクリエイティブ・ライティングを行ううえで、押さえておきたい日本語と英語の違いについて掘り下げてみたいと思います。

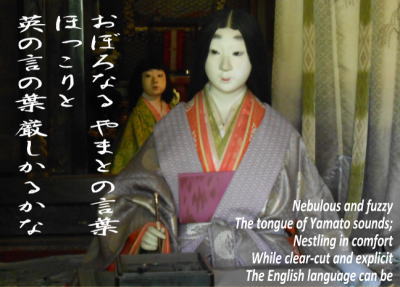

日本語はまろやかに英語は鋭敏に 日本語はまろやかに英語は鋭敏に

それぞれの言語の持つ基本的な特徴として、日本語はあいまいさが心地よく、英語は明確さにすがすがしさを感じると言えます。逆に言えば、快いあいまいさのない和文にはくどさを感じ、明瞭さのない英文はコートの上から背中を掻くようなもどかしさを感じさせてしまいます。つまり、翻訳臭さや文章の不自然さは、そういった「違和感」が原因となっていると言えるでしょう。

言語としての違い 言語としての違い

言語学上の分類では、英語は「インド・ヨーロッパ(印欧)語族」に属しているのに対して、日本語は、どこにも属さない独自の言語「ジャポニック」(Japonic) であると言われています(かつては「ウラルアルタイ語族」に属しているという説もありました)。こういった「語族」とは、文法の構造、語形、音声、語彙などによって分類されたカテゴリーであり、言語同士が同じ語族に属していればより多くの類似点があるわけです。

文法の構造という視点からみると、日本語は「総合的(構成的)言語」(synthetic language) であり、その中でも「膠着語」(agglutinative language) という分類になります。では、「総合的」とか「膠着語」というのはどういうことなのでしょうか?

簡単に言えば、単語の語尾が変化するということなのです。日本語では動詞や形容詞なども活用しますね。語尾が変化する言語を「総合的(構成的)言語」と呼び、その中でも語尾変化が比較的規則的であることから「膠」で「接着」したような言語だというわけです。膠着語には日本語の他に、朝鮮語、ウイグル語、トルコ語、モンゴル語などがあげられます。

また、「総合的言語」の中で、その語尾変化が複雑で不規則であり単語本体に溶け込んでしまっているような言語を「屈折言語」(fusional language or inflected language) と呼んでいます。

では、英語はどうでしょう?英語の祖先である「インド・ヨーロッパ語」やそこから派生した他の言語のように、英語ももともと「屈折言語」でした。しかし、長い歴史の中でその特徴がどんどん弱まり、現代では3人称単数現在形の動詞 (-s) くらいにしかその特徴が残っていないため、単語を並べる語順に依存する分析的言語 (analytic language) だと言われています。

文章構成の違い 文章構成の違い

次にこれは最も翻訳に影響してくる特徴だと言えますが、ただ単に「文章構成」と言うよりも、文を構成するときのしくみと言ったほうが適切かもしれません。日本語のように必ずしも「主語」を必要としない言語を理解するうえで非常に興味深い概念なのでここで取り上げてみたいと思います。

それは、日本語は主題優勢言語 (topic-prominent language) であり、英語は主語優勢言語 (subject-prominent language) であるという考え方です。これについては、「主題」ありきの日本語と「主語」ありきの英語で詳しく解説しています。

これまでは、日本語の文法も西洋言語の型に合わせようとして、無理やり「主語」を決定しようとしたり、「主語」がない文は「省略されているだけ」だという考え方をしていた傾向もあったような気がしますが、英語から翻訳して日本語の文章を作るときにも、英語的に正しい日本語の文章を作ろうとする意識が働いていることもあるかもしれません。もっと伸び伸びと「日本語らしく」表現したいものですね。

発想・心情面での違い 発想・心情面での違い

民族性や文化面での影響もありますが、日本語が「あいまい」なのは、ものごとをはっきり言うとカドが立つというのか、そういう意味では、高度な婉曲表現が発達している言語だとも言えるでしょう。また、「あいまいさ」と並んで、和歌や俳句に見られるような「簡略表現」も特徴と言えます。

こういった特徴は、外部からの侵略がほとんどなく、単一民族のまま存在し続けることを許されてきたという歴史的背景があったからかもしれません。ぼかした表現や略した表現をしても、お互いの気遣いでわかり合えるという背景があったからです。こういった日本語表現のあいまいさは、外国人にとっては非常に理解しづらい点でもあり、コミュニケーションにおける弊害になることもあるようです。

一方、いまや国際語となった「英語」。もとは現在のイギリスに移り住むようになったゲルマン民族の一派アングル人 (Angles) の言語だったことがイングリッシュという名前の由来です。その後も他民族の侵入、征服を受け変化を遂げてきました。とくに、フランス人によってノルマンディーを征服されたことで、実におびただしい数のフランス語が借用され、若干のニュアンスの違いを持たせながら、英語固有の用語とともに共存しています。詳しくは、姉妹サイト「英語雑貨屋」の「英語の歴史」をご覧ください。

このように、征服や侵略を全く経験せず、のびのびと育ってきた日本語と、まさに切磋琢磨して形成されてきた英語はその背景からして対照的であり、ここに「あいまい、ぼんやり」と「論理的、明確」といったふたつの言語の特性の違いがあると思われます。

ロジックの違い ロジックの違い

上でも述べたように、英語が使用されてきたヨーロッパは、常に異民族による侵略や攻撃の危機にさらされていました。その中で、異民族とのコミュニケーションには、まさに生死にかかわる問題であったに違いありません。そこには、日本人のように「ツーと言えばカーと言う」といった言語を超えたコミュニケーションを確立する余裕はありません。

はじめに「言葉ありき」で、コミュニケーションには、「言語」(多少のボディー・ランゲージはあるとしても)以外にはないわけです。相手を説得させる技術、そして、伝えたいことを明確に理解し合うため、お互いの共通の土俵として「論理的に話す」ことが不可欠になってきます。その論理(ロジック)というものも、自分たちだけで通用する独自のものではなく、今で言うところの「グローバル・スタンダード」のような普遍的なものでなければならなかったはずです。

それとは対照的に、単一民族であり、意志が通じ合える日本人には、共通のロジックなどというものを発達させる必要性も低かったと言えます。もちろん、歴史的な文書などにも「議論のやりとり」が記録されていたりしますが、欧米の論理のような確立されたロジックはありません。立場が上の人物の言うことが正しい、先例があれば説得できる、極端な場合、声のいちばん大きなものが議論に勝つといった、その場の状況に合わせて変化する「自在変化な理屈」とでも言ったほうがより適切でしょう。

以上のようなことから、当然、日英間の翻訳に関しても「単語単位」や「センテンス単位」での翻訳があまり意味をなさないということがわかります。

(画像はイメージです。)

|